Il fenomeno del consumo di suolo stagionale è un serio problema, nel nostro Paese. Forse non tutti sanno che l’estate rappresenta un vero e proprio periodo critico per l’espansione edilizia e l’impermeabilizzazione territoriale. In questo focus intendiamo evidenziare dinamiche, aree più colpite, cause dirette e indirette del fenomeno. Dall’urbanizzazione al turismo selvaggio, fino alle infrastrutture, osserviamo – tramite 5 visualizzazioni chiave – l’estensione del problema e vediamo che cosa sia possibile fare per arginarlo.

Cos’è il consumo di suolo e perché peggiora in estate

Con le parole consumo di suolo indichiamo una perdita irreversibile di suolo fertile, il quale viene sigillato al di sotto di asfalto o cemento. Questo fenomeno non resta invariato nel corso dell’anno, bensì peggiora durante l’estate. Ciò si deve a fattori particolarmente presenti durante la bella stagione, come realizzazione di infrastrutture turistiche; nuove costruzioni e aumento dei cantieri. Il clima estivo è ideale per dare avvio a nuove edificazioni o ristrutturazioni, le quali possono essere portate avanti con continuità, data la scarsità di giornate di maltempo.

L’impermeabilizzazione e l’artificializzazione sono dirette conseguenze di questo modo di trattare il territorio. Eliminare la superficie naturale, permeabile, significa agevolare inondazioni e alluvioni, mentre aumentare la concentrazione di infrastrutture artificiali toglie spazio e respiro a verde, alberi e arbusti. I rapporti ISPRA ci dicono che, annualmente, nel nostro Paese perdiamo oltre 500mila metri quadrati di suolo. Il dramma è particolarmente evidente in pianura padana, lungo la costa e nelle città metropolitane. Non a caso, le regioni maggiormente colpite sono Lombardia, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna.

5 grafici che spiegano cosa succede ogni estate

Vediamo, di seguito, alcuni grafici esplicativi che possono aiutare nella comprensione del problema di cui ci stiamo occupando.

1. Il picco stagionale: consumo di suolo per trimestre (2015-2023)

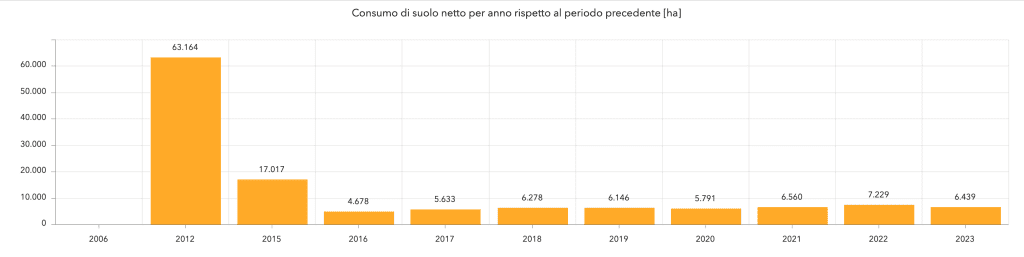

I dati ISPRA sul consumo di suolo sono disponibili dal 2012 (motivo per il quale, in grafico, si evidenziano oltre 63mila ettari di suolo consumato in quell’anno, che sono il dato totale da cui parte la statistica) e indicano quanto terreno devastiamo, ogni dodici mesi, nel nostro Paese. La porzione maggiore di consumo si riscontra, pressoché costantemente, durante il periodo di luglio-agosto-settembre. Il terzo quarto dell’anno è quello in cui violentiamo maggiormente il territorio che ci ospita.

2. Le regioni più colpite

Il grafico successivo riguarda i territori più colpiti, durante il periodo estivo, e bene evidenzia come vi siano zone molto più sfruttate di altre. La mappa tematica mette in mostra, sfruttando il colore rosso, quanto territorio si sia consumato, anno per anno, nel nostro Paese. L’elaborazione si deve a SNPA, il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale.

3. Costruzioni e infrastrutture: cosa consuma più suolo?

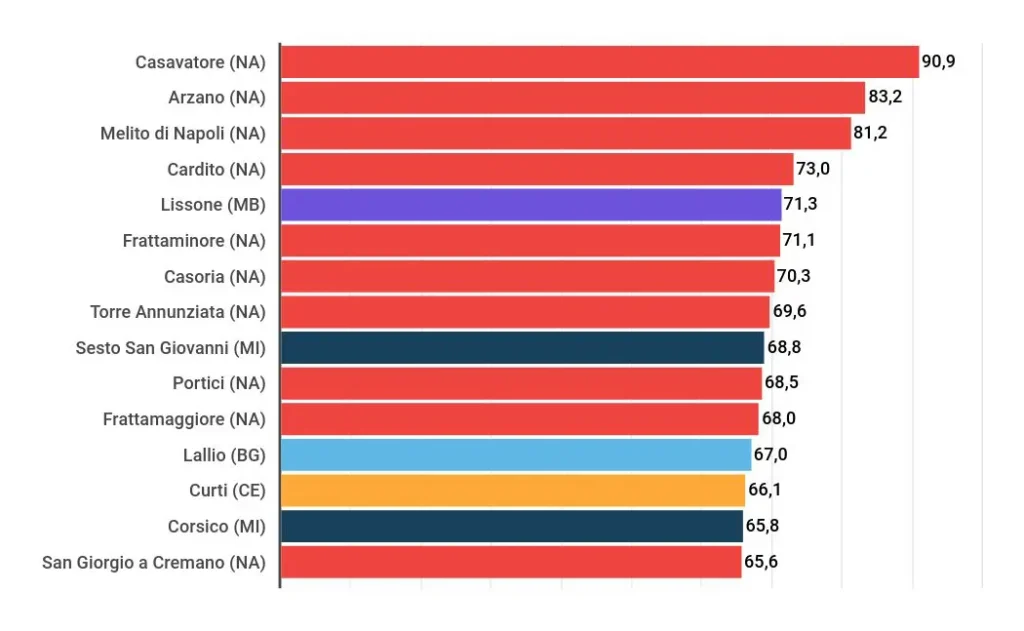

SNPA ci comunica anche quali siano i comuni italiani dove si consuma maggiormente il suolo a causa dell’edificazione.

Nel nostro Paese, la costruzione di edifici pesa molto sul paesaggio, soprattutto per quanto riguarda le realizzazioni residenziali e commerciali. Sebbene le infrastrutture, come strade e ferrovie, contribuiscano al fenomeno, talvolta anche in maniera sensibile, la crescita urbana e la densificazione degli edifici sono i principali motori del consumo di suolo (ISPRA, 2023). L’8,4% di impatto sul territorio si deve alle grandi infrastrutture innalzate e la percentuale legata alla cementificazione è in costante aumento. Il dato, per il 2022, ci parla di un 7,13% legato esclusivamente all’edificazione e alle trasformazioni artificiali.

4. Il legame tra turismo e impermeabilizzazione

L’Agenzia Nazionale per il Turismo (ENIT) ha pubblicato un dossier sulla sostenibilità nel settore. La crescita del suolo consumato è direttamente proporzionale all’aumento dei flussi turistici e numerose aree dove riscontriamo il maggior impatto antropico sono le stesse nelle quali si registra la principale affluenza turistica. All’aumentare delle visite aumenta anche l’impermeabilizzazione e ciò corre il rischio di essere deleterio, specie per le località che soffrono di overtourism.

5. Le città che corrono più veloce

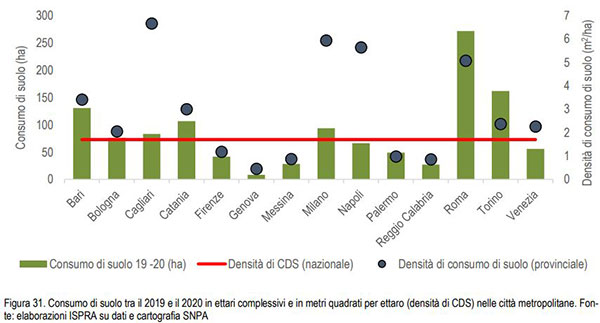

I dati sulla densità del consumo di suolo nei capoluoghi italiani ci raccontano di come, nelle grandi città, si stia depredando il territorio, sigillandolo sotto cemento e asfalto a una velocità disarmante. Centri come Roma, Milano, Napoli, Bologna e Bari, che raccolgono sempre più persone in cerca di opportunità e futuro, aumentano la loro cubatura senza sosta. Il pallino che indica la densità provinciale di consumo di suolo è sopra la (già elevata) media nazionale in tutti questi capoluoghi. In alcuni casi, a partire da quello di Milano, per proseguire con Napoli e la capitale, siamo molto oltre la linea di demarcazione italiana.

Le conseguenze del consumo di suolo estivo

Un consumo tanto spropositato di suolo non resta un’azione priva di conseguenze. Il terreno non impermeabile non è in grado di assorbire l’acqua, né di porre un freno efficace al suo accumulo. Ciò può causare alluvioni e inondazioni. Prima di arrivare a episodi potenzialmente catastrofici, ad ogni modo, l’assenza di terreno fertile è direttamente collegata alla mancanza di zone d’ombra, un problema endemico in numerose città. Questo porta a microclimi sensibilmente più caldi nei nuclei urbani e dà origine alle tristemente note isole di calore.

C’è dell’altro. Sottrarre a spron battuto suolo all’agricoltura comporta la perdita di produttività agricola, specie in aree particolarmente fertili, come ad esempio la pianura padana, che, abbiamo scritto poc’anzi, è una delle zone maggiormente esposte al consumo di suolo, nel nostro Paese. Un territorio incapace di portare frutto nonché di arginare la violenza dell’acqua è estremamente depauperato. La cementificazione silenziosa, ma costante, di gran parte dell’Italia, e specialmente di quella più turistica, comporta un’estinzione della biodiversità e relega ai libri di scienze specie animali e vegetali indigene di una determinata porzione della nostra penisola.

Un mutamento tanto grave e deciso del paesaggio non può certo darci una mano nella lotta al cambiamento climatico. Gli eventi atmosferici sono sempre più improvvisi e violenti; per poterli fronteggiare dovremmo avere un suolo elastico, pronto ad assorbire l’acqua (e magari incamerarla in vasche sotterranee per mitigare gli effetti delle frequenti carestie estreme), invece lo rendiamo prigioniero di sigilli in cemento e asfalto, che danno spesso origine a bolle edilizie il cui principale scopo è quello di portare respiro all’industria. Non è certo il giusto atteggiamento che dovremmo tenere, nella battaglia per il nostro pianeta.

Come invertire la rotta: strategie e indicatori

Vi sono alcuni comuni virtuosi, che si muovono in direzione contraria, come ad esempio Trieste, Bareggio (Milano) e Massa Fermana (Fermo, nelle Marche), i quali nel 2023 hanno evitato, o limitato enormemente, la copertura del suolo, così come alcune regioni si sono impegnate in prima persona per cambiare questa dinamica, quali Piemonte ed Emilia-Romagna, che stanno promuovendo iniziative di consumo netto zero. Si tratta però di iniziative locali e, dunque, limitate. Occorrerebbe muoversi a livello nazionale, scrivendo una normativa ad hoc che preveda moratorie contro l’eccessivo sfruttamento estivo e premi, magari a livello fiscale, ai comuni particolarmente virtuosi.

Andrebbe promossa una maggiore trasparenza urbanistica, in modo da comunicare al cittadino quanta nuova cubatura venga autorizzata, ogni anno e ogni estate, dal suo comune di residenza. Lo si potrebbe fare diffondendo una mappatura dinamica alla portata di tutti. Oggi è ancora difficile ricercare schemi, grafici e tabelle che supportino la lettura di un articolo come questo, ma strumenti del genere potrebbero sensibilizzare l’opinione pubblica sull’opportunità di un deciso cambio di marcia.

Un approccio come quello del soil positive planning, che metta al centro un miglioramento della qualità del suolo, sconsigliandone la semplice protezione, potrebbe portare immediatamente a passi avanti concreti nella valorizzazione del territorio. È possibile dare origine a ecosistemi urbani (e rurali) più sostenibili. È però necessario che chi detiene potere decisionale si muova in questa direzione. Riqualificare aree urbane degradate nel segno del verde, utilizzare materiali sostenibili e gestire in maniera alternativa il suolo agricolo, difendendolo e preservandolo, ci aiuterebbe ad affrontare con una marcia in più le sfide poste dal cambiamento climatico.

Strategie possibili per ridurre il consumo di suolo

Abbiamo a disposizione alcune semplici strategie per limitare, anche significativamente, l’esasperato consumo di suolo:

- bloccare od ostacolare tutte le nuove costruzioni estive, specie in zone fragili e già ultra-urbanizzate;

- ricorrere alla trasformazione di suolo già urbanizzato, piuttosto che convertirne di nuovo;

- innalzare infrastrutture stagionali o reversibili, composte di moduli di legno asportabili, al fine di spostarle altrove o eliminarle, al termine della bella stagione;

- mettere a disposizione incentivi per le imprese che puntino sulla rigenerazione, piuttosto che sull’espansione dell’antropizzazione.